![]() Go to English page!

Go to English page!

Хотя в экономике культурного обмена деньги безусловно играют роль, многие считают, что это не главное. Главное – пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. У этой фразы много аналогов, всплывающих на поверхность в процессе «реконтекстуализации». Пример №1 – Fountain Дюшана: когда этот реди-мейд подвергли реконтекстуализации, выставив в галерейном пространстве, он стал восприниматься как произведение искусства. Пример №2 -- трансфер, реконтекстуализация фундаментального означающего (Phallus), принимающего те или иные обличья, среди которых фигуры статуса и авторитета, законопослушания и служения долгу. Реконтекстуализация подразумевает наличие регулирующих механизмов. У Платона (в диалоге «Кратил») это «прагма»,[1] препятствующая сближению между переводом (интерпретацией) и первоисточником, копией и оригиналом, вещами и именами. Что касается реконтекстуализации соцреализма, то первый шаг в этом направлении был сделан соцартистами в начале семидесятых годов. С тех пор прошло около 40 лет: соцарт вышел на пенсию, однако свойственный ему иконоборческий пафос автоматически (рутинно) переносится на проблемы сегодняшнего дня. Карнавальное (не регулируемое «прагмой») отождествление советского с пост-советским превращает критику в фарс, тем самым способствуя идиоматизации власти под видом ее идиотизации. Так или иначе, конфликт соцарта с соцреализмом, утративший актуальность в конце 80-х, начале 90-х годов, так и остался недопонятым (культурно не проработанным). Победа реконтекстуализации в масштабах одной страны сделала их неразличимыми.

*

«Художественное» новшество, привнесенное советской властью в мир «мыслепоступков», это утилизация «народов и судеб» в качестве «живой прозы». Несхожие по своей фактуре виды «строительного материала» или, что то же самое, телесности, варьировались в зависимости от авторских вкусов. У Бахтина это роман, а у советской власти (авторитарный автор) -- коммунальность. Но если телесность, о которой здесь идет речь, обобщенное понятие, абстрагированное от конкретного человеческого тела, то как насчет его страстей и безумий, страданий и удовольствий, стадного чувства и чувства отчуждения? Поскольку удовольствие без отчуждения -- синоним рая, достигнутого ценой исчезновения плоти, то произведения соцреализма свидетельствуют не об утрате тела, а о его подавлении. Репрессия в отношении тела, его физических потребностей и отправлений, связана не с подменой реального тела его репрезентацией (без этого не было бы искусства), а с тем, что в соцреализме эти «издержки производства» доведены до кондиции «идеальной предметности». В соцреалистическом каноне эмпирическое тело не просто информировано конструктом – оно им сотворено по своему образу и подобию. Принцип онтогеничности из творческого (в высоком смысле слова) превращается в бюрократический. Тело, проваренное в чистках соцреалистической репрезентации, свободно лишь постольку, поскольку оно испытывает «удовольствие» от подчинения стереотипу. Сходное удовольствие испытывают завсегдатаи садомазохистских клубов с той только разницей, что в их случае экстатический bliss не опосредован «прибавочной символизацией», характерной для советской изо-продукции. Цель соцреализма как культурного текста -- воспрепятствовать отчуждению собственного смысла, т.е. предотвратить (или упразднить) его темпорально-пространственное la différance (отстояние/запаздывание/опережение). Вера в успех этой магической операции – логоцентристская греза, которую «вульгарная номенклатура» насаждала на одной шестой территории земного шара. («Вульгарной» ее назвал философ Густав Шпет, ученик Гуссерля, расстрелянный в конце 30-х годов).

Фактически, речь идет об отчуждении, вернее о проекте его де-реализации. Во времена авангарда попытки разрыва отношений с картиной, предпринимавшиеся конструктивистами и производственниками, сводились к борьбе с отчуждением. Оно преодолевалось разными способами – посредством выхода на улицу, а также когда искусство производилось для рабочих клубов, для оформления площадей (public art) и т.д. Однако отчуждение невозможно преодолеть, ибо одно отчуждение сменяется другим, которое воспринимается как утрата предыдущего, и возникает временная иллюзия -- аффект неотчужденного состояния. Судя по дневниковым записям Александра Родченко и Валентины Кулагиной, наиболее интересный этап соцреализма продолжался не более пяти-шести лет. Это был период обольщения, когда казалось, будто отчуждение преодолено -- период, связанный с экстатикой преодоления отчуждения. В результате, многие авангардные (в прошлом) художники испытали соблазн возвращения к живописи. Картина вновь стала актуальной, потому что художники и зрители уже успели забыть о ней как об источнике отчуждения.

Не исключено, что отчуждение, которое чаще всего обсуждалось в контексте social modes of existence, является имманентным свойством сознания (хотя с точки зрения Маркса одно не противоречит другому). Помимо этой ментальной сцены, есть еще и back stage, на которой разыгрывается драма отчуждения, -- бессознательное. На первой сцене фигурирует интенциональность (репертуар № 1), на второй -- желание (репертуар № 2). Сознание апеллирует к интенциональному объекту; бессознательное -- к объекту желания (object of desire, objet a – от французского autre). Поскольку и то, и другое -- бытие-в-сторону-объекта, то в обоих случаях возникают препятствия: в первом -- это связано с отчуждением между идеальной предметностью, которой оперирует сознание, и тем, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни; во втором -- с невозможностью обладания объектом, отчужденным (beneath the bar) от субъекта.

*

Вразговоре с Сюзан Бак-Морс, напечатанном в журнале Third Text (январь 2007), я высказал мнение о том, что соцреализм не транспортабелен, поскольку – в отличие, скажем, от сюрреализма – он представлял собой нечто большее, чем художественное движение или мироощущение, разделяемое ограниченным числом единомышленников. Соцреализм -- это репрезентация советской идентичности, репрезентация, адресованная всенародной аудитории, которая была в высшей степени рецептивна. Высокий уровень «обратимости» (reciprocation), существовавший в отношениях между коммунальным субъектом и соцреалистической иконографией свидетельствует о том, что соцреализм не работает без коммунальной перцепции. Он -- часть системы, которую нельзя поместить в контейнер, предназначенный для экспорта искусства. Т.е. мы можем перевезти картины в Кассель, Нью-Йорк или Лонг Айленд Сити, но нам никогда не удастся транспортировать оптические условия, необходимые для адекватного взаимодействия с этими картинами. Для такого взаимодействия необходима радикальная коммунализация зрения, что, свою очередь, предполагает изменение инстанций, от имени или посредством которых мы совершаем визуальные отправления.

Несоответствия, которыми чреваты попытки соединить «свое» прошлое с «чужим» настоящим, распространяются на оптическое бессознательное – на то, как оно было структурировано у советского зрителя во времена сталинизма и как оно структурировано у западного зрителя в настоящее время. Короче, отсутствие психо-оптической гомогенности превращает реконтекстуализацию в карнавал, а карнавал -- это не совсем то, что мы имеем в виду, когда говорим об адекватном восприятии искусства везде, где оно экспонируется. Цель глобальной реконтекстуализации -- устранение гетеротопии, и этот «проект» вряд ли удастся осуществить, не выплеснув младенца из ванны вместе с водой. Речь идет о «перестройке зрения», произошедшей в России а тридцатых годах и сравнимой по своим последствиям с атомным взрывом. В результате – индивидуальное зрение уступило место групповому: коллективизация оптики привела к тому, что каждый стал смотреть на мир не «своими» глазами, а от имени (и во имя) коллектива. Вот то оптическое заражение, благодаря которому возник и утвердился «советский эйдос» (эйдос советской культуры). Учитывая уровень «радиации» и то, как она повлияла на советскую ментальность, я сомневаюсь в существовании «не ядерных» путей реконтекстуализации этой «Хиросимы».[2]

Сейчас, в эпоху глобализации, когда телевизионные talk shows и интернетные blogs воспринимаются как техноэрзац коммунальной оптики и коммунальной речи (low-tech communality -- коммунальность низких технологий), есть все основания полагать, что high-tech communality -- наиболее благоприятная почва для монументального китча, и в том числе -- имперского.

Репликация коммунальности, подмостками для которой стали не места общего пользования в перенаселенных квартирах, а их медиальные подобия (суррогаты коммунальной кухни), -- одна из причин, побудивших ряд современных авторов извлечь из небытия нечто исторически коэкстенсивное этому феномену, а именно – сталинский тотальный проект. Сталинизм и коммунальность -- в новой, медиально-гламурной упаковке – это лермонтовские Демон и Тамара, восставшие из мертвых и чувствующие себя в безопасности: ее не уязвит его поцелуй, а он не умрет от одиночества. Конфликт утрачивает конфликтность, власть властность, жертва жертвенность. Экстремальные ситуации предстают перед нами в бутафорском, припудренном виде.

*

Есть мнение, что соцреализм – это послание, которое однозначно прочитывается в инерционном (раз и навсегда установленном) контексте. Жесткость идеологической кодировки и привязанность слова к образу напоминают букварь, где за каждым элементарным (эйдетическим) понятием закреплен определенный визуальный стереотип. Если фраза «всё есть текст», действительно, имеет смысл, то и соцреализм (понятное дело) не является исключением. Сцепленные идеальности образуют самые разнообразные и, зачастую, «гетеро-тропные» пары, однако знак равенства между соцреализмом и концептуализмом – не более чем фольклор, учитывая, что речь в данном случае идет о более узком, специализированном понимании текста.

Когда говорят, что соцреализм апеллирует к некому «постановочному» тексту, который можно тем или иным образом высказать, пусть даже post factum, то это не главное, т.к. вся история искусства соткана из такого рода «улик»: у созерцания есть компромат на речь, а у речи на созерцание. Мы до сих пор не знаем, что было в Начале – Слово или Взгляд. Понятно, что в случае соцреализма всё сводится к интенциональности изобразительного канона в смысле его предрасположенности к конвертированию с лексикой. Пример -- мосховская продукция, читаемая как дидактический нарратив, руководство к действию, риторическая фигура и т.д.

Благодаря этой продукции гражданам некуда было деться от изображений сограждан, чье поведение им надлежало повторить и заодно -- преодолеть отчуждение, возникающее в связи с невозможностью немедленно и безотлагательно разделить состояние героя. Как «истинные» боги, вожди редко побуждали людей выглядеть или вести себя так же, как они сами. Вместо этого они санкционировали отождествление рядовых членов общества с должным опытом или должными персонажами, запечатленными в кино и на фотоснимках, в скульптурных композициях и в жанре плаката, на картинах и на страницах периодических изданий. Такова в общих чертах взаимосвязь между иконой лидера («диспетчер») и образом персонажа. Функции отождествления обеспечивали (и продолжают обеспечивать) перенос мизансцены идентификации из контекста в контекст, из одного визуального нарратива в другой. Они либо сужают рамки повествования, либо расширяют их до бесконечности, рассматривая иконический знак в его взаимоотношениях с другими знаками и наделяя его прошлым и будущим, историей и мифом.

Авторитарный портрет -- сфера, в которой стремление «присвоить тотальное» застигнуто в момент агонии. Эта агония и есть воображаемое бессмертие, отпущенное означающему на основании портретного сходства с референтом, -- будущее как торжество мимесиса. Ничем иным нельзя было бы объяснить стремление изображать мертвого отца государства живым человеком. В Америке -- это Джордж Вашингтон, в России -- Ленин. Влияние средств массового воздействия проявляется в том, что конструкты, фабрикуемые потребительским сознанием, оказываются направленными в сторону столь же искусственных эйдетических констелляций, фабрикуемых media. Эта «ментальная наводка» осуществляется с целью (а) адеквации и (б) преодоления отчуждения между гомогенными эйдетическими горизонтами (сознание потребителя vis-à-vis медиальное сознание), что требует гораздо меньших усилий, чем в случае гетерогенных феноменов. Поэтому телевидение, интернет и другие средства массовых коммуникаций -- вместо того, чтобы быть посредниками между сознанием и эмпирической реальностью, -- сами преподносят себя в качестве сознания, коэкстенсивного нашему. Современному «медиальному сознанию» препоручена (нами, от нашего имени) эйдетическая редукция -- экстракция чего-то одного за счет взятия в скобки (epoché) чего-то другого. Но не для того, чтобы установить истину или создать предельно «сжатый, но правдивый» образ происходящего. Со всем этим медиальный мир постепенно утрачивает контакт (утрачивает вопреки техническому прогрессу, обслуживающему индустрию манипуляций и вымысла). Со своей стороны потребитель преувеличивает связь media с «реальностью как таковой», воспринимая их в качестве двойников или «ближайших родственников». Вот то, с помощью чего удаётся отсрочить приступы отчуждения: этот самообман достигается ценой расширяющегося разрыва между средствами репрезентации и реальностью. И в конечном итоге – между нами и ей.

В отличие от отчужденного видения мира коммунальная оптика способствовала преобразованию индивидуального зрения в общественное -- в зрение «коллективного другого». Ранее я сравнил это с ядерным взрывом, из чего следовало, что в масштабе страны де-коммунализация зрения потребовала бы экстраординарных затрат. Тем не менее, первый шаг в этом направлении был сделан соцартистами (в лабораторных условиях) в начале семидесятых годов. Благодаря их усилиям коммунальная перцепция авторитарных образов уступила место индивидуальной. Единственное, что они изменили, это себя -- свое восприятие официальной иконографии. Соответственно, соцарт можно определить как соцреализм минус коммунальное зрение (коммунальное восприятие). Фактически, это смесь деконструкции ('a' deconstruction) и «негативной диалектики» (не идентичность частного по отношению к целому). И хотя соцарт часто сравнивают с концептуализмом, он, в отличие от соцарта, апеллирует не к советскому изобразительному канону, а к универсальным структурам конституированных языков и культур, перевод [или реконтекстуализация ] которых по мнению Гуссерля «в принципе есть задача возможная».[3] Опасность, однако, в том, что культурные коды, апеллирующие к универсальным структурам, чувствуют себя более чем комфортно в интерьере имперскости.

Соцарт был придуман Виталием Комаром и Александром Меламидом в начале 1970-х годов. По словам самих художников, «только два выпивающих друга, таких как Комар и Меламид, могли -- в процессе многодневных разговоров во время оформления пионерского лагеря -- решиться изображать своих родителей в стиле плаката, а себя -- как Ленина и Сталина».[4] В сущности это и есть «перестройка зрения», его де-коммунализация, т.е. то, в результате чего императив «видеть сообща, как все» уступил место идивидуальной перцепции. В 1972 году Эрик Булатов закончил картину «Горизонт», а в 1973-м -- «Опасно», и хотя он открещивается от соцарта, сие, увы, не в его власти: художник, как мы знаем, не душеприказчик своей репутации и тех толкований, которые инспирированы его работами.[5]В начале 80-х годов западные кураторы, побывавшие в мастерской Булатова, пришли в замешательство, увидев там портрет Брежнева («Советский космос», 1977), практически повторявший репродукцию из журнала «Огонек».По словам Ильи Кабакова, «они не понимали -- почему представитель неофициального искусства воспроизводит у себя дома плакат, висящий в публичном месте». Несмотря на различия между Булатовым и соцартистами, его роднит с ними то обстоятельство, что в ранних работах Комара и Меламида произошло такое жеперемещение соцреализма из сферы аффирмативного восприятия в сферу отчужденной оптики. Попав в мастерскую «отчужденного» художника, портрет Брежнева стал произведением отчужденного искусства. В каком-то смысле произошло отчуждение Брежнева от самого себя.

Поскольку соцарт есть восстановление утраченного в 1930-х годах психооптического баланса (баланса между «я-зрением» и «мы-зрением»), его нельзя определить в терминах художественного стиля, метода или моды.[6] Ведь если соцреализм -- круговая порука зрения, то соцарт – всего лишь звено, выпавшее из этой цепи. Пострадавший нуждается в медицинской помощи. Прежде, чем ее оказать, упомяну несколько исторических фактов (событийного плана). Среди них – «Цвет – великая сила», первая выставка Комара и Меламида а галерее Рональда Фельдмана (Нью-Йорк, 1976). Произведенное ей впечатление сравнимо только с успехом инсталляции Кабакова «10 персонажей» в той же галерее, в 1988 году. Ажиотаж вокруг экспозиции 1976 года побудил ряд художников, которые к тому времени уже охладели к соцарту, возобновить с ним отношения. Я имею в виду Леонида Сокова, Александра Косолапова и Вагрича Бахчаняна. Дополнительный стимул возник в 1982 году, когда Комар и Меламид выставили в галерее Фельдмана «Ностальгический соцреализм».[7] Как в этом, так и во всех последующих мероприятиях пародия на академическую живопись советского образца стала гвоздем программы.[8]

Параллельно происходила консолидация сил в лагере соцартистов. Маргарита Мастеркова-Тупицына была инициатором создания группы «Страсти по Казимиру». По ее словам, чтобы привлечь внимание к альтернативному русскому искусству в Америке в условиях почти полного отсутствия интереса к нему, «необходимо было иметь дело не с каким-то индивидуальным художественным проектом, а с целым движением». Таких движений было всего два – московский концептуализм и соцарт. Продукция московских концептуалистов и соцартистов в достаточной степени отличалась от стереотипов, господствовавших в то время на Нью-Йоркской арт-сцене, что было немаловажным фактором. Экспозиции московского концептуализма и соцарта были организованы Маргаритой в 1980 и 1981 годах.[9] Однако ее попытки представить соцарт как художественное направление постоянно наталкивались на препятствия, связанные с конфликтами между художниками. В процессе их преодоления была организована группа «Страсти по Казимиру», а позднее, в 1984 году, выставка соцарта в галерее Семафор с участием Комара и Меламида, Сокова, Косолапова и Булатова.

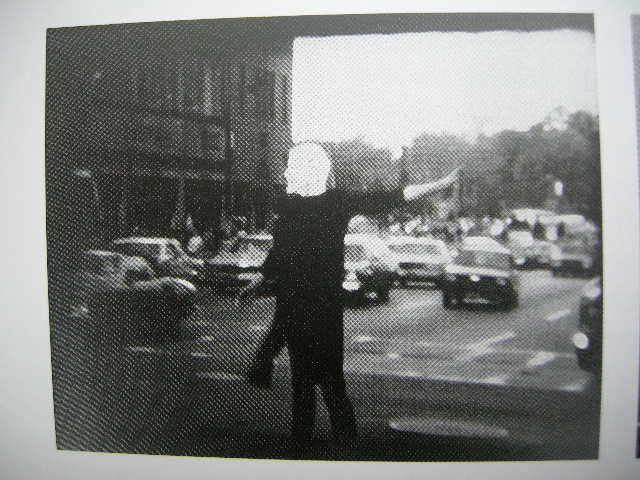

В 1981 году, будучи в Нью-Йорке, Игорь Шелковский сделал реплику гроба Малевича, который стал «алтарным объектом», эпицентром идеологических камланий, разыгрывавшихся участниками группы «Страсти по Казимиру» в P.S.1 и в The Kitchen, где впервые показывался фильм «Ленин в Нью-Йорке», заснятый членами группы в 1982 году. Перформансы 1984 и 1985 годов были организованы в Нью-Йоркских панк-клубах 8BC, Danceteria и т.д. Первой акцией группы можно считать демонстрацию перед зданием Музея Гуггенхейм в 1981 году, где экспонировался Русский Авангард из коллекции Костаки. Там были Шелковский, Вагрич Бахчанян, Римма и Валерий Герловины, В. и М. Тупицыны, Генрих. Худяков, Александр Дрючин, Владимир Урбан, Косолапов и Людмила Бардина. Мы все что-то выкрикивали, залезали на телеграфные столбы и призывали прекратить коммерциализацию покойников, называя это некрофилией и второй смертью русского авангарда – в частности Малевича. Отсюда возникло название «Страсти по Казимиру».

Фактически, все перформансы этой группы были придуманы в процессе преодоления разногласий, возникавших на каждом шагу. Косолапов отстаивал идею «первобытного коммунизма», которая казалась ему воплощением «генеральной линии» соцарта. Я воспринимал себя как писателя, составителя текстов. Дрючин делал (изготовлял и раскрашивал вместе с Косолаповым) декорации и был центром внимания публики благодаря своим великолепным актерским данным. Он являлся главным исполнителем концертных номеров, подобных тем, что показывались в Кремлевском Дворце после окончания Съезда Партии. Именно такой была структура многих наших перформансов -- сначала «Съезд Партии», т.е. официальная часть, а затем праздничный концерт, программа которого постоянно менялась.

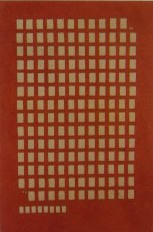

Косолапов, как и Дрючин, демонстрировал незаурядный актерский талант – пламенный «революционный порыв» в стиле Зиновьева. В отличие от него Урбан и я зачитывали речи по-английски – я с нарочитым русским акцентом, а он без. Группа прекратила существование после выставки «Соцарт» в Новом Музее Современного Искусства (Нью-Йорк, 1986), куратором которой была Маргарита Тупицына. По словам Фредрика Джеймисона ее статья в каталоге была «первым опытом пост-структурализма в теории и критике современного русского искусства». Что касается других манифестаций соцарта, то они, в основном, приходятся на 80-е годы. В Москве – это акции группы «Гнездо», работы Бориса Орлова и Ростислава Лебедева, а также эпизодические усилия, предпринимавшиеся в этом направлении Д.А. Приговым, Гришей Брускиным, Эдуардом Гороховским («2488 портретов Ленина», 1988), Кабаковым («Проверена! /На партийной чистке»/, 1981), Олегом Васильевым («Огонек», 1980), музыкантом Владимиром Тарасовым, фотографами Борисом Михайловым (серия «Соцарт», 1975-78), Игорем Мухиным, Владимиром Куприяновым («Памяти Пушкина», 1983), а также членами группы «Мухомор».

Если Булатов в своих картинах Парижского периода искал пути примирения между «лисой» и «виноградом» на плоскости объятого наркозом холста, то выставка работ Брускина в галерее Мальборо (Нью-Йорк, 1990 г.) преследовала те же цели, но без анестезии. Экспозиция в основном состояла из исполинских скульптур, которые доставлялись на веранду второго этажа с помощью подъемных кранов. Незадолго до этого произошла выставка Ричарда Серра у Кастелли (в его втором помещении на Green Street). В момент инсталлирования тяжелых металлических форм одна из них рухнула, придавив и искалечив рабочего-монтажника. В Мальборо тоже не обошлось без жертв: ей оказался соцарт. Его прочтение глазами ценителей Ботеро (едва ли не главного художника галереи Мальборо), а также самим Брускиным – один из парадоксов реконтекстуализации.

*

Начиная с середины 80-х годов Косолапов занялся поисками аналогий между соцреализмом и американской массовой культурой. В его работе «Ленин и Кока Кола» (1982) соединение образа Ленина с корпоративным лозунгом "[Coke] is the real thing" способствует перекрестной идентификации. Во-первых, с капиталистической индустрией культуры и, во-вторых, с социалистической. Соков, воспринимавший соцреализм как лубок, перенес эту «аллегорию прочтения» на классический модернизм. Пример – «Встреча двух скульптур» (Ленин и Джакометти), 1987.

Представление Жака Лакана о том, что «отец (или предок) воплощает функцию символической идентификации», визуально перефразировано Комаром и Меламидом в серии «Фамильных портретов» (1980), где в качестве предков представлены динозавры -- динозавры в имперском интерьере. Фаллическая внешность «предков» согласуется с Лакановским определением фаллоса как «вытесненного означающего», которое тем не менее «пришпоривает» все наши усилия на ниве идентификации. По сходным причинам вновь обретают актуальность скульптуры Орлова, моделью для которого всегда было имперское сознание. У Сокова та же ситуация принимает несколько иной оборот: геополитическая реальность, коллапсирующая в лишенную времени сказочную нарративность, трактуется им как фольклор, а имперские амбиции и пафосные жесты занижаются до уровня народного промысла. Еще один пример возобновленной актуальности – Олег Васильев. В «Огоньке» лучи света испепеляют высокопоставленного оратора, представителя верховной власти. Не менее примечательна его работа "We're at War" (2001), написанная по следам теракта в Нью-Йорке. Что касается Булатова, то вскоре после переезда в Париж (1991), его картины утратили былую негативность, превратившись в меланхолически отрешенные медитации на тему стихов Всеволода Некрасова.

Отдельного упоминания заслуживает литературный соцарт -- тексты группы «Страсти по Казимиру», серия «Милицанер» Д.А. Пригова, стихи Константина Звездочетова и братьев Мироненко, «ВДНХ -- столица мира» Андрея Монастырского, проза Владимира Сорокина. Литературный соцарт – не единственный способ прочтения слов, высказанных в адрес «мы», глазами «я». То же самое относится к визуальной образности. Утрата катарсического зрения, или декатарсизация, характерная для художников соцарта, объясняется тем, что их питательной средой является отчуждение. А поскольку ее преодоление – одна из главных задач соцреализма, то между ним и соцартом обнаруживается еще одна непреодолимая пропасть. Будучи негативным феноменом, отчуждение не стесняет себя в средствах в отношении объектов, претендующих на причастность к тотальному. В книге «Негативная диалектика» Адорно призвал «разоблачить [или уличить] тотальность в неидентичности самой себе». В советские времена было предельно ясно, кто (или что) подлежит разоблачению. Теперь к числу кандидатов на эту роль прибавилось еще несколько: автократия, плутократия, теократия.

Не исключено, что соцарт, как и любое амбициозное искусство, оборотная сторона дискурса власти. В 1980-х годах, когда соцартисты, не имевшие возможности выставлять свои работы на родине, пытались это сделать за границей, им пришлось убедиться в том, что на Западе, где дихотомия коммунальное/персональное никогда не была актуальной, различия между соцартом и соцреализмом стираются. Да и в самой России многие уже не в состоянии провести черту между ними. Для этого нужен термидор. Желательно перманентный. Быть может, он уже наступил? К счастью, нет. К сожалению, да.

[1]Прагма – страховой полис, несущий «ответственность за переводимость», которая по словам Вальтера Беньямина «запрятана в языке». «Прагма-оставленность» – участь соцарта в эпоху механической реконтекстуализации.

[2]См.: Victor Tupitsyn, The Museological Unconscious, MIT Press, 2009/

[3]Эдмунд Гуссерль, Начало Геометрии. Bведение Жака Деррида, перевод М. Маяцкого, Ad Marginem, 1996, с. 98.

[4]Комар и Меламид, «Второй разговор». См.: Виктор Тупицын, Другое искусства, Ad Marginem, 1997, c. 174.

[5]Художникам, достигшим определенного уровня известности, «приходится» (по их словам) контролировать интерпретацию своих работ -- писать объяснительные тексты и, в каком-то смысле, быть «евангелистами» самих себя. Иногда такими «евангелистами» становятся лица, пользующиеся особым доверием художника и способные озвучивать его или ее мысли.

[6]Единственное, что поддается такому определению – пластические приемы, а также трофеи, которые художники, занимающиеся цитацией, заимствованием и присвоением, растаскивают по своим муравейникам. Помимо восстановления психооптического баланса между «я-зрением» и «мы-зрением», соцарту удавалось реагировать на риторику власти, пользуясь ее же приемами (деконструкция).

[7]Последующие выставки Комара и Меламида в галерее Фельдмана произошли в 1984, 1985 и 1986 годах. В 1987 году им было предоставлено огромное помещение на Документе в Касселе.

[8]Левая пресса в Нью-Йорке восприняла коммерциализацию соцарта без энтузиазма.

[9]В 1980 году в университетском музее штата Мериленд была организована экспозиция под названием Nonconformists, наполовину состоящая из работ соцартистов и художников концептуальной школы. Фактически, концептуализм и соцарт экспонировались автономно, в отдельном зале, что стало первым опытом экспозиционного размежевания между искусством 70-х годов и шестидесятниками. Выставка «Новая русская волна», состоявшаяся в 1981 году в CRACA, Нью-Йорк, целиком посвящалась московскому концептуализму и соцарту. В обоих случаях куратором была Маргарита Мастеркова-Тупицына.

Эрик Булатов, Советский космос, 1978-79

А.Косолапов, Ленин и Кока кола, 1982

Группа Страсти по Казимиру, Ленин контолирует движение транспорта в Нью Йорке (фильм Lenin in NY), 1982

Комар и Меламид, Цитата, 1972

Л.Соков, 1974

Б.Михайлов, Красная серия, конец 70-х