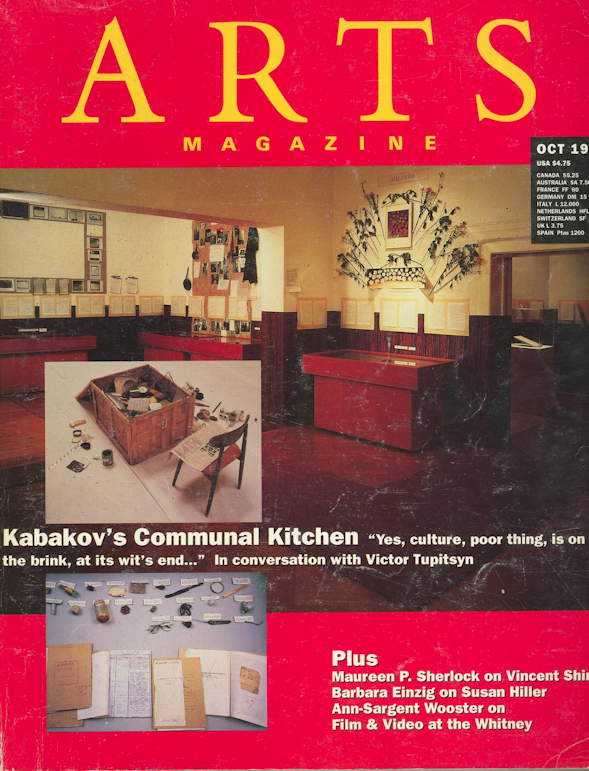

Нью-Йорк, 1989.

Виктор Тупицын. На Западе мало кому известно, что почти все твои инсталляции, альбомы и «комнаты» являются репрезентацией советской коммунально-речевой телесности. По существу, это деконструкция. Казалось бы, тем же самым занимались и французские пост-структуралисты, а именно, отысканием лакун визуальности, нередуцируемой к речи, плюс -- дискредитацией изобразительных клише, сотворенных по образу и подобию слова. Однако язык коммунальных квартир -- феномен практически не существующий на Западе. Его уместно сравнить, пожалуй, только с уличной речью, вывернутой вовнутрь перенаселенных жилищ, с речью концлагерей, тюрем и колоний для малолетних преступников.

Илья Кабаков. Я не совсем согласен с тем, что этого нет на Западе. Когда музей Hirshhorn в Вашингтоне реконструировал мою инсталляцию «Десять персонажей», там произошло нечто неожиданное. Служители музея, по преимуществу -- черные, которые, как мне сказали, обычно достаточно индифферентны по отношению к тому, что выставляется в музее, в данном случае, оказались кровно заинтересованными в происходящем, активно пропагандируя мою инсталляцию, объясняя ее посетителям и т.п. И все это по той причине, что им было легко идентифицироваться с репрезентацией коммунального мира, в котором они тоже выросли. И это доказывает, что коммуналка знакома западному человеку.

В.Т. Ты прав, но на Западе коммуналка -- это гетто, в котором черное население США – основной демографический фактор. В СССР в подобном гетто жили почти все. И так как в Европе и Америке коммунальность -- миноритарный феномен, коммунальная речь не попала в поле зрения элитарных мейнстримных или маргинальных теорий. Кроме того, я подозреваю, что французские модели речевой агрессии принципиально неприменимы к феномену коммунальной речи. И вот почему. Эти модели базируются на презумпции того, что язык формирует социо-культурное бытие, что он – «дом бытия», как говорил Хайдеггер. В случае советской коммуналки всё наоборот, шиворот-навыворот: тут, действительно, сталинский тезис о политической детерминированности языка (см. «К вопросам языкознания») работает на 100%.

И.К. Да, верно, люди были насильственно брошены в коммунальность. В результате -- с течением времени поднялось как на дрожжах и набухло чудовищное тесто коммунально-речевого китча.

В.Т. Что касается теорий, о которых я только что говорил, то они -- насколько мне известно -- фокусируются на текстах и языках подавления или сопротивления, а не на лексике того, что подавлено, сломлено, низведено до уровня словесного мусора... Скажи, почему ситуация коммунальной речи до сих пор гипнотизирует тебя как художника, оказываясь столь неразрешимой, непреодолимой? Я имею в виду твои с ней love-hate relationships.

И.К. Коммунальность представляет собой некий собирательный образ, в котором фокусируется и наглядно проявляет себя вся разношерстность, разноэтажность нашей действительности. Коммуналка для меня оказалась тем самым центральным сюжетом, которым для Горького была ночлежка в пьесе «На дне». Ночлежка чрезвычайно удачная метафора, потому что это как бы заглядывание в яму, где копошатся мириады душ. В пьесе ничего не происходит, -- там все говорят. Наша советская жизнь, русская, точно также тяготеет к местам, являющимся зонами говорения. И вот коммуналка оборачивается такой советской версией «На дне».

В.Т. В каком-то смысле это антитеза молчания.

И.К. Вне сомнения. Молчание является чем-то очень подозрительным, враждебным и исполненным зла.

В.Т. Это речевой саботаж, состоящий в утаивании слова, которому «надлежит» быть общим, коммунальным. Молчащего подозревают в приватизации языка, в частной собственности на слово, что противоречит символу веры коммунального миропорядка. В коммуналке нет места идеосинкратическому, оригинальному слову. Тем более что разговоры в местах общего пользования – это набор общих мест.

И.К. Естественно. И в результате все оказываются вовлеченными в процесс беспрерывного, «серийного» говорения. Причем, это как в футболе: все бьются за этот мяч. В коммунальности -- беспрерывное речеверчение. Участие в общем кудахтанье.

В.Т. Батай и Вирилио писали о мобильности коммуницирования в коллективных телах на примерах ритуальной (жертвоприношенческой) речи и языка толпы, массовых сборищ. Какова скорость коммуникации в коммунально-речевом пространстве?

И.К. В коммунальную речь вскакиваешь как на мчащийся трамвай, -что можно только тогда, когда ты сам бежишь. Стоя, попадешь под колеса. Ты должен уже настроиться в момент речи на ту скорость, которая имеет место в этом коллективе, в этой коммунальной квартире. Так как скорость движения очень велика, -- этим текстам свойственна невероятно высокая динамика речевого накала. «Дверь-то закрыть можно, сволочь!» Потому что этот человек явно давно уже не закрывал двери, и вообще «жизнь такая, блядь, как тут еще живы! Надоело!» Словом, речь всегда на ходу как на highway.

В.Т. Что на твой взгляд, превалирует в коммунальном словообмене -- асексуальность, анти-сексуальность, или сублимированная форма коллективной эротики?

И.К. Речь идет о высокой степени подавления или сублимации. Скорее всего, это просто подавление. Любые формы сексуальных изъяснений являются запретными. В коммунальной речи очень высока степень давления императива «высших» начал.

В.Т. Ханжество?

И.К. Да, всякий текст как бы адресован от имени каких-то очень высоких инстанций. «У нас так себя не ведут». «Люди так не поступают». «Порядочный человек так не делает, только свинья так делает» и т.п. Все это означает, что ты нарушаешь общеизвестные поведенческие и речевые нормы. Поэтому сексуальность подходит под ту же норму, что и воровство. Это как бы форма блядства вообще. Короче говоря, коммунальные нормы подразумевают наличие какого-то очень высокого императива и все апеллируют к этому надкоммунальному «я», «сверх-я». Но оно асексуально.

В.Т. Ничтожность, мизерабельность коммунального «дна» перед лицом такого рода «сверх-я», а также других высоких инстанций, оборачивается императивностью унижения ее обитателей. Каждый становится одновременно и жертвой, и вершителем садо-мазохистского ритуала. Причем, слово -- единственный эффективный инструмент в этом саду пыток. Твои работы -- своеобразная фактография речевого abuse, не так ли?

И.К. Несомненно. И выражается это примерно так: «А эта блядь уже в булочную сходила, а хуй попросила, чтобы взять и мне буханку. А я вчера ей взяла». В основе подобного «информационного ряда» лежит охаивание, оплевывание, посрамление человека. Причем повод не в том, что она не взяла буханку а в том, что она вообще мразь.

В.Т. Возвращаясь к идее высшей нормы, или «идеального я», хотелось бы разобраться во взаимоотношениях коммунального слова с государственным, -- звучавшим по советскому радио. Я имею в виду ту монологическую речь Полиса, в контрасте с которой коммунальное бормотание оказывалось свидетельством того, что городское население в сталинской России было раздроблено, фрагментировано, распихано по ячейкам, сотам коммунального тела.

И.К. Конечно. Мир за стенами коммуналки прекрасен и един. Только мы живем раздробленно, мы говно. Так было при Сталине. Очень важен был репродуктор -- Левитан и бодрые голоса. В коммуналке звучало: «Утро красит...», т.е. позитив идет непрерывный из громкоговорителя. А здесь вы, блядь, нассали в уборной и не могли, блядь, за собой убрать, а кто за вами будет убирать? И в этот момент раздается: «Москва моя, страна моя». Причем, это действует подсознательно. Там рай, там молодые, юные существа идут на физпарад. А вы здесь, блядь, живете как собака. Постыдились бы! Это форма пристыжения.

В.Т. Ты говоришь о тотальной речевой репрессии, которая порождается не только внутренними, но и внешними причинами. Во-первых, это тот случай, когда сознание ближнего можно затоптать речью. Во-вторых, подавление голосовыми связками осуществлялось и на всесоюзном уровне. Речевое давление, нагнетаемое «государственно-сакральным» логосом, не может не приводить к психозу. Каким образом это влияло на менталитет советских людей?

И.К. Видишь ли, несмотря на звучание на заднем плане могучего закоммунального голоса, его жизнеобразующие и формопорождающие интонации или смыслы впрямую, непосредственно не реализуются в коммуналке. Коммуналка -- автономный речевой организм со своими собственными текстовыми законами. Поэтому государственный речевой Логос не является тут протагонистом.

В.Т. То есть что-то вроде Годо в пьесе Беккета. К нему реферируют, но в прямой контакт с ним не входят.

И.К. Очень удачное сравнение. Любой текст коммуналки в той или иной форме -- на уровне автоматическом, бессознательном, -- пропитан понятиями и терминами, которые проникают из этого большого мира, прежде всего -- в огромном количестве безличных местоимений, которые так потрясают иностранцев. Это «они», «оно», «у нас» и, вообще, безличные формы: приходят, придут, принято. Т.е., огромное количество речений, не связанных в принципе с конкретными обитателями коммуналки. Например, «не завезли», «выбросили», «сегодня не подошло» -- формы недостаточности, неопределенности, надежды и т.д. Словом, большой мир выступает в форме неопределенных текстов. Пример -- «сегодня не завезли свежий хлеб, простояла зря». Т.е., этот текст построен классически, потому что «они не завезли». «Сегодня батареи опять холодные. А уголь-то вчера, я видел, разгрузили, прямо посреди двора, Петька потом весь грязный был». Т.е. внешний мир выступает в формах только страдательных глагольных форм. Я уже не говорю о формах выселения, ремонтирования -- все это «оно» делает. Вообще, мера беспомощности коммунальной жизни перед внешним миром ужасающая. Никто в коммунальной квартире не прибьет доски, не починит кран, потому что все эти функции выполняет «оно». Когда перегорела лампа, прогнила доска в коридоре -- нужно заявить в ЖЭК.

В.Т. По-видимому, в этом и только в этом смысле коммунальная речь не является самодостаточной.

И.К. Да, она перестает быть самодостаточной в те моменты, когда туалет и кран перестают работать или лампочка перегорает. Тогда вступает в силу «оно».

В.Т. Коммунальное мироощущение преисполнено инфантилизма. Этим, скорее всего, объясняется отсутствие в советском неофициальном искусстве социально-ответственных жестов, опосредованных «взрослым», критически отрефлексированным самосознанием и т.п.

И.К. Да, это как задержавшееся детство. Все общее, а значит -- все мое.

В.Т. Тебе не кажется, что коммунальное сознание слепо, не обладает возможностью смотреть? Оно смотрит словами.

И.К. Конечно, это однозначно. За всем стоит речь, я не вижу, я говорю.

В.Т. В этом смысле cogito Булатова/Некрасова «живу-вижу» мнится художественным преувеличением. Скорее всего, не «живу-вижу», а «живу-говорю» или «вижу, как говорю». До какой степени альтернативное русское искусство продолжает, будучи продуктом интеллектуальной рефлексии, нести на себе следы коммунального сознания и зараженности речевыми практиками?

И.К. Хотелось бы выделить время, чтобы специально обсудить всё это, проанализировать. Интуитивно я чувствую, что это очень серьезная ситуация. С одной стороны, визуальность размазывается, подменяется словесными аналогами и интерпретируется как слово, с другой стороны, происходит обратный процесс легитимации слова в виде визуальных образов и визуальных фантомов. Даже примеры написания языковых фигур, являющихся как бы увиденными текстами в виде лозунгов и т.д., показывают, что это уже изображение, «вид» (внешность) слова.

В.Т. Интонация изображаемого, пафос, экстатика и тот нажим, который заключен в образности, могут быть чисто словесными, заимствоваться.

И.К. Вне сомнения. Процесс деструктуризации изображения, традиционно не прекращающийся в русской культуре, начиная с русской литературы, которая любое изображение переводит в слово. Другой процесс происходит не менее мощно -- визуализация словесных понятий. Зрелище, которое было размозжено словом, восстанавливается словом же.

В.Т. Ты имеешь в виду Передвижников и соцреалистов?

И.К. Передвижники и соцреалисты -- два наиболее конкретных примера, когда в основе лежит текст. Но текст жаждет скрыть себя, и при помощи текста нарисовать то, что этот текст изображает, а именно: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел». В сущности, речь идет о том, что данный текст «намывает» -- на глаза бытия эту картину: страдания и рефлексия восстанавливают визуальный образ одежды, набрасываемой на скелет слова, и мы получаем визуальные фантомы. У Передвижников (Репин и т.д.) -- это внутренний текст, который облек себя в форму изображения. В соцреализме -- каноны и словесные догмы: «Жить стало легче, жить стало веселей». Это шаманское «везде рай» выражается в том, что я изображаю этот рай. На скелет пропаганды натягивается шкура счастливого человека, счастливых тракторов, самолетов. Слово все отняло, а потом все дало, как государство.

В.Т. С другой стороны альтернативой соцреализму представляется соцарт, хотя, в принципе, и то и другое -- всего лишь различные фигуры говорения: первое -- хор, второе -- его травестирование на подмостках индивидуальной речи. Соцарт можно определить как разрушение говорения говорением же. Фактически, это пример «деконструкции»: демонтаж мифа средствами того же мифа.

И.К. Да, возникает иллюзия, будто текст можно заставить замолчать. Если бы мы вдруг, в интимной обстановке, стали выражаться фразами типа: «Товарищи комсомольцы, в связи с тем, что партия большевиков и т.п.», то путем подробного приватного повторения, мы «заговаривали» бы этот текст и гасили его. Заталкивание слова обратно в рот выступает как акция молчания.

В.Т. Если отвлечься от соц. реализма, от критического реализма передвижников и т.д. и посмотреть на абстрактные работы 60-х и 70-х годов -- Шварцмана, Штейнберга, Мастерковой, Немухина и др., то не кажется ли тебе, что даже в наиболее формалистских, нефигуративных вещах словесная интонация оказывалась камертоном по отношению к изобразительному пространству?

И.К. Очень интересный вопрос. В условиях доминирования словесного океана неизбежен высокий уровень реакции общественного тела на тотальное присутствие текста. И возникают лакуны безмолвия, потребность в этих щелях и окнах, гравитация в сторону бессловесности. Бессловесность в общем репрессивном словесном море воспринимается как откровение. Молчание и неговорение идентифицируется с магическим существованием. Художники, которых ты упомянул -- чудесная находка этих лакун, лишенных слов. Т.е. прямо противоположное тому, что ты говоришь. Внутри себя они искали выход за речевой барьер.

В.Т. Ты не считаешь, что попытка выйти за речевой барьер была психопатологической реакцией на предшествующую эпоху соцреализма в том смысле, что неофициальная живопись 60-х годов -- это галлюциноз с речевыми субтитрами?

И.К. Я так не думаю. Коммунальная артикулированная речь -- тяжелая, злобная, негативная. Попытки выхода за речь повседневности (а в русской культурной традиции было много таких попыток, в частности, визионерское искусство, варьируемое от Чекрыгина до Древина и Розенгольц) -- это опьяняющая возможность не говорить, а делать что-то по наитию сладких видений, магических зрелищ и подлинных миров, которые как бы открылись твоему взору. Я отношусь к искусству Штейнберга и Шварцмана с тем почтением, которое побуждает во мне подвиг визионерства, которое в его русском варианте служит альтернативой беспрерывному тексту.

В.Т. Визионерство, все же, не визуальность, а психоделика.

И.К. Да, это как бы визионерская визуальность.

В.Т. Проблема в том, что всегда, когда существует такое чудовищное поле говорения, такая мощь и давление, то художественное видение становится бредом наяву. При этом суть лечебных процедур в том, что визуальность должна быть культурно проработана. Как на Западе, где множество вех и эпох было связано с воспитанием культуры зрения, когда все это обсуждалось, дебатировалось и практиковалось декадами, создав возможность реферирования визуального к визуальному же. Я не очень верю, что, что можно создать парадигмы визуальности с помощью молчания, когда за спиной слышится гул голосов и когда ты как зверь обложен, офлажкован, затравлен волкодавами речи.

И.К. Да, я согласен. Я полон почтения к опыту визионерства, но считаю, что речь, будучи вездесущей, проступает не только на коммунальном уровне. Коммунальность является одной из арен репрессивной, оголтелой демонстрации этой речи, которая звучит и на других уровнях вплоть до уровня «сверх-я». И то последнее, истинное слово, которое произносится «честным и нравственным» человеком, многократно проиерархизировано -- в зависимости от того, какой этаж речи устраивает данного индивида. Ты прав, подлинно-визуальное искусство у нас невозможно. А я то полагал, будто это моя невосприимчивость к «оптическим» радостям -- я не наслаждаюсь сбалансированностью цвета, не колорист, плохо вижу объект, плохо фокусируюсь на том, что нарисовал... Я всегда считал это своими психологическими дефектами, и до сих пор считаю. Есть люди, которые умеют этому радоваться -- как Фальк; у нас хорошо привился Сезаннизм, искусство было уравнено с живописанием. Я не верю в существование подлинного визуального искусства в России и абсолютно уверен в существовании его на Западе. Западное искусство было визуализировано изначально.

В.Т. Меня тоже умиляет речевая аскеза художников 60-х годов -- вплоть до акций группы КД, чьи загородные перформансы в 70-х годах были своего рода побегом в молчание. Но при этом, я, все же, пытаюсь понять, почему в их работах мне постоянно слышится голос, речь. В отличие от западного искусства, визуальный жест русского художника конвертируем не с другими визуальными уровнями, а с речевой экстатикой. И я сомневаюсь, что советская живописно-изобразительная традиция располагает опытом художественного зрения, способного функционировать в тексто-пустотной (text-free) среде.

И.К. Ты прав. Хотя тут нет влияния коммунальной речи, но какое-то сильное, высокое и дальнее звучание слышно отчетливо. Высший голос... Некие письмена, иероглифы пишут эти художники. Это текст, но он нам недоступен.

В.Т. Каким образом такого рода проблемы разрешаются, отражаются или обходятся (избегаются) в твоем искусстве?

И.К. Я ничего не вижу, только слышу. Я могу нарисовать зайца только потому, что мне есть, что о нем рассказать. Это и переход изображения в текст, и вместе с тем, обратный момент: любой текст для меня визуализирован. Я его не слышу, а зрю. Вижу текст. Когда я рисую, я вслушиваюсь в огромное количество текстов по поводу того, что я изображаю. А поскольку я не живу в культурной среде, а всего лишь мечтаю о культуре, она для меня -- принцесса, обитающая где-то за горами. И я как бы перманентно пишу ей письмо, которое никак не могу отправить. Я угадываю черты портретного образа этой принцессы и хочу, чтобы она получила мои послания.

В.Т. Не может ли подобный флирт с текстом (а твое искусство заражено текстуальностью) являться завуалированной формой сведения счетов с этой чудовищной мощью, тиранией коммунального?

И.К. Это выплескивание прессинга; я вслушиваюсь в коммунальное тело, предполагая, что оно окружено молчанием. Я не верю и в его тотальность, в то, что оно всемирно. Я его очерчиваю Советским Союзом -- словесной помойкой от Чопа до Камы, но за пределами страны -- для меня полная неясность. Коммунальное тело -- как рой пчел, но рой имеет края. За краями шума коммунальной речи -- тишина. Шум оглушающий, но он не тотален.

В.Т. В одной из комнат той коммунальной квартиры, которую ты реконструировал на твоей первой выставке в галерее Рональда Фельдмана, была огромная дыра в потолке, через которую человек выбросился, т.е. как бы катапультировался из речи, замолчал.

И.К. Вырвался из коммуналки.

В.Т. Ты веришь, что из психбольницы можно выписаться?

И.К. При выписке из больницы я перестаю существовать. Я есть только постольку, поскольку я коммунальный житель. Я не знаю себя другого.

В.Т. Тут интересно развитие cogito: «поскольку я коммунальный житель, я существую».

И.К. Да, я живу, пока говорю, а пока я живой человек, я могу изъясняться только на коммунальном уровне. И мои надежды, что через меня будет вещать высший голос -- минимальны. Даже если вдруг это случится, он заговорит на языке коммуналки.

В.Т. А использование текста в качестве камикадзе во всех твоих работах не является ли попыткой найти выход, прорубить окно?

И.К. Тут очень много функций, и в том числе -- эта. Выйти за пределы коммунальной речи. Но одновременно, и заговорить ее, поучаствовать в ней и не быть выброшенным, потому что для меня это жизнь, я не представляю себе жизни вне коммуналки. Трансцендировать за пределы коммунальности -- это стать ангелом. Пока я реальный человек, я обречен на говорение, но это говорение только в пределах коммунальной словесности. У меня нет другой речи.

В.Т. Стоит ли воспринимать тебя здесь, на Западе, в качестве речевого диверсанта, того, кто является агентом коммунального тела, или же ты олицетворяешь парадигму его деконструкции?

И.К. Как спутник, на время оторвавшийся от земли, я могу соотносить себя только с землей.

В.Т. Cпутник -- одно из любимых слов Хайдеггера в поздний период его жизни.

И.К. Я не вижу разницы -- сидели бы мы с тобой в Москве или здесь. Речь, боль и истерия -- спутники существования коммунальной кухни.

В.Т. Имеет ли смысл обсуждать творчество Кабакова с точки зрения шизоанализа? Это касается психоза коммунального уклада жизни, симптомом которого является твое искусство. Расщепление авторского «Я» на самого себя и на персонажи обуславливает момент шизофренической фрагментации. Не являются ли твои альбомы попыткой создать шизо-архив, инсценирующий множественность позиций обзора по отношению к пространству коммунально-вербальной истерии?

И.К. Вообще говоря, обсуждать эту тему в терминах пациента и врача и переводить разговор на парапсихологическую основу мне бы не хотелось. Область искусства такова, что культурные коды действуют в ней автоматически. Когда я записываю 1000 текстов коммунальной кухни, я участник культурного мероприятия, которое я сам себе придумал в качестве, скажем, летописца, человека, который ведет летопись советской жизни. В этом смысле я абсолютно здоров. Что касается культурной деятельности с точки зрения функционирования большого целого (а общество наделило культуру определенными функциями сигнализации и т.д.), то в этом плане я здоров настолько, насколько выполняю культурную функцию.

В.Т. Культура -- это тоже пациент.

И.К. С другой стороны следует признать, что природа художника в контексте ее психопатологической или психической проекции является абсолютно разрушенной, невротической, истерической. Художник -- абсолютно больной человек при абсолютно железном здоровье.

В.Т. Что касается художника, то во времена модернизма представляться больным -- было частью мифа об оригинальности. Недуг считался отклонением от нормы, а значит чем-то нетривиальным по определению. Теперь, в эпоху постмодернизма, художник выздоровел. Зато здоровье культуры пошатнулось.

И.К. Да, она, бедняжка, доведена до крайности, расстроена...

В.Т. К тому же, статисты коммунальной мизансцены это -- речевые мутанты; для них «богооставленность» Достоевского перепрочитывается как словооставленность, а ницшеанское «Бог умер»-- как смерть Слова, которое уже «не у Бога», а как бы у нас, на «Дне».

И.К. Да, и, наверное, с этой точки зрения коммунальный словесный контакт стоит толковать как логопатологию.

В.Т. Речеложство... Помнится -- и ты, и Булатов в 60-70-х годах настаивали на концепции «закартинного света». Но что это, если не Логос или, как у Ортеги, «витальный разум»? Сияние как эманация корпускул речевой экстатики. Даже если картина нефигуративная, она все равно -- ритмически и в смысле пафоса --организуется по образу и подобию слова. Вот почему, на мой взгляд, и Штейнберг, и Кабаков -- порождения одной и той же речевой стихии с той только разницей, что первый реагирует на нее параноидально, а второй -- шизофренически.

И.К. Я не знаю, насколько важно это разделение.

В.Т. Это важно. В одной из моих публикаций я назвал тебя шизохамелионом, предположив, что одна из причин, в силу которых мне нравится кабаковская изо-продукция, в том, что художник «учел» меня (как и любого другого интерпретатора) заранее, априорно. Как происходит такого рода идентификация автора с его «другим» -- критиком, зрителем и т.д.?

И.К. У меня с детства привита такая реакция. Возможно, от регулярного битья (меня колотили, не переставая, сначала папаша -- беспощадно, а потом одноклассники в школе). И вот получилось как у барона Мюнхгаузена: он однажды так сильно лупил лису, что она выскочила из своей шкуры и побежала голая. Я давно выскочил из самого себя. То есть, хотя формально я не перестаю жить внутри себя, я (при этом) смотрю на происходящее с каких-то многократно перемещенных позиций. Я прислушиваюсь к иным голосам, включая и те, что говорят обо мне. Я нахожусь под давлением жуткого объема нарраций с учетом того, что я ВИЖУ каждого из говорящих. Когда я делаю рисунок, я помещаю его на стену и одновременно как бы растворяюсь в толпе зрителей, прислушиваясь к тому, что говорят об этом другие. И я, слыша подобные голоса, стараюсь сделать рисунок таким образом, чтобы он активно участвовал в этой голосовой полифонии. Контакт -- это, ведь, не обязательно ответ или вопрос другому. Это, порой, всего лишь участие. Я стараюсь не отключать «микрофон» другого. Это важный момент! Я очень хорошо настраиваюсь на тексты, поступающих от других людей. Рисунок в моем случае есть истерический феномен, обладающий свойством «слышать», что в этот момент о нем говорят. То есть не я слышу, а он. И он не остается равнодушным. Он егозит, он старается быть приятным, старается сказать что «он тоже не дурак». Он тщится отреагировать на огромную лестницу голосов, как например, «на хуя он это нарисовал», или «это же формализм» и -- как бы в финале – «он, ведь, разрешает проблемы» и т.д. Он в беспамятстве, но не может не встрять, потому что речь без него невыносима. Если не говорят обо мне, значит я мертв. Смерть воспринимается как неучастие в голосовом контакте. В музее я сгораю от зависти, когда смотрю на Вермеера. Причина в том, что при виде его картин, зрители всегда говорят, издают голоса; плохих художников не обсуждают, их как бы нет. Словом, быть в виде картины -- это участвовать в разговоре. Качество разговора безразлично.

В.Т. Меня вдруг стала беспокоить одна проблема. Если, действительно, сознание Кабакова априорно арендовано всевозможными оппонентами-собеседниками, т.е. если все эти голоса, о которых ты говорил, «уже-всегда» услышаны, то не возникает ли опасность того, что их желания, претензии и требования могут оказаться несовместимыми, взаимно противоречивыми. Это то, что чревато «пустым пересечением». Иначе говоря, попытка угодить каждому из критиков-антагонистов оборачивается опустошением авторского «Я». По-видимому, разряженность «вакуума» становится настолько высокой, что создается невероятный всасывающий потенциал; это как пылесос, втягивающий в себя пыль из ковра интерпретаций. Вот, наверное, почему твое искусство генерирует такое множество толкований.

И.К. Не совсем так. Я ни одному из голосов не придаю иных, высших значений. Все -- только люди, т.е. все обитатели той или иной коммуналки. От философа, до знатока духовных видений: пока они люди, они говорят, их можно записать. И неважно, если один говорит про колбасу, а другой -- что он видит свечение небесных сил: это все только текст. Поэтому противоречий не может быть. Они как бы все в большой общей помойке. От высказываний языковеда до бормотания Марьи Ивановны, которая вынесла помойку, тексты аннигилируют. Получается шум. Все, что человек сказал, это коммунальный текст, и с ним я могу обращаться, как с мусором. По сути, это и есть антимодернизм или постмодернизм -- отказ верить в великое слово, которому «предначертано» построить светлое будущее. Вообще, отказ от придания речи онтологического статуса. В этом смысле мое понимание глубоко органично. Для любого модерниста такого рода текст отвратителен. Если нахлынет следующая волна добра и красоты, то вся эта куча будет столь же омерзительна.

Записано на пленку в 1989 г. в Нью-Йорке. Напечатано по-английски в журнале Arts Magazine, New York, 1990 г.